鞆の浦へ - vol.5 - 医王寺

少し遅い夏休み、5連休も残り2日となりました。。。

コロナと酷暑を避けて、お家で読書と、ちょっぴりランチに出かけたりして過ごしています。

今日は何を食べようかしら。

さてさて、2019年9月の広島県・鞆の浦、尾道の港町めぐりの旅、前回の続きです。

1日目は鞆の浦。

福禅寺・対潮楼で日東第一形勝(=日本一の景勝)を愉しんだ後は、観光マップを片手に、今度は医王寺に向かいます。

http://www.fukuyama-kanko.com/common/material/pamphlet/file1/20190607160926076856.pdf

福禅寺・対潮楼から西へ、街をブラブラ散策しながら移動〜。

♫ ポーニョ ポーニョ ポニョ、メダカもね〜 ♪

医王寺のある後山(うしろやま)、その麓までやって来ました。

なだらかに続く坂道を、えっちらおっちら上がっていきます。

ここから医王寺の境内。

坂道と強い陽射しで、若干バテ気味です。

医王寺

本堂

後山の中腹、医王寺に到着〜。

医王寺は、平安時代の天長3年(826年)、弘法大師・空海によって開基されたと伝わる真言宗大覚寺派の寺院。

火災による焼失後、慶長年間(1600年頃)、安芸備後領主・福島正則の下、鞆城代・大崎玄藩によって再興されました。

鞆の浦では、最澄によって創建された静観寺に次いで、2番目に古い寺院になるみたいです。

さてさて、医王寺から望む鞆の浦の眺望は、・・・

おぉ〜!良い眺め。

坂を上がってきた甲斐がありました。

ちょびっと境内の様子も。

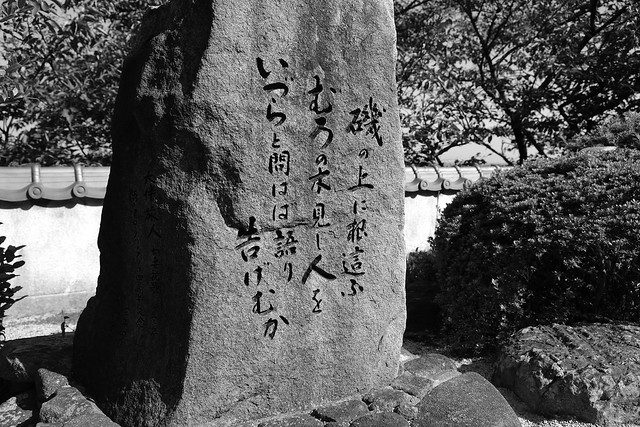

飛鳥・奈良時代の公卿・歌人の大伴旅人(おおともの たびと)の歌が刻まれています。

「磯の上に根這ふ むろの木見し人を いづらと問はば 語り告げむか」

天平2年(730年)、大宰帥(大宰府長官)だった大伴旅人は、大納言兼任となったため京に上りますが、その途中、亡き奥さんを思いながら鞆の浦のむろの木(ネズミサシというヒノキ科の針葉樹)を詠ったそうです。

石碑の案内文によると、

「磯の上にしっかり根を張って立つむろの木よ。大宰府へ下る時、私は妻や息子(大伴家持)と一緒にお前を見たのだ。しかし、その妻はもうこの世にはいない。私の愛する妻が今どこにいるのか尋ねたら、お前は私に教えてくれるだろうか。」

この歌を詠んだ翌年に、旅人も生涯を閉じています。天国で愛する奥さんと再会できたでしょうか。

文政9年(1826年)、ドイツ人医師で博物学者のシーボルトが、オランダ商館長の江戸参府に随行した際、潮待ちのため鞆の浦へ入港。

医王寺を見学したり、植物・動物観察をして過ごしたそうです。

ここからの絶景を愉しんだんでしょうね。

今回はこの辺で。

次回、鞆の浦めぐり続きます。

ではでは。

1.福禅寺・対潮楼 2.医王寺